第八章 通货膨胀与通货紧缩

第二节 通货膨胀的治理

考试内容:

通货膨胀对社会再生产各个环节的影响,对金融秩序的影响,对社会稳定的影响。

治理通货膨胀的财政政策、货币政策、收入指数与币制改革政策。

我国通货膨胀发生、发展的不同阶段和所采取的治理对策。

一、治理通货膨胀的必要性

(一)通货膨胀对社会再生产的负面影响

首先,通货膨胀不利于生产的正常发展。通货膨胀初期,会对生产有一定的刺激作用,但这种刺激作用是递减的,随之而来的就是对生产的破坏性影响。

其次,通货膨胀打乱了正常的商品流通秩序。

第三,通货膨胀是一种强制性的国民收入再分配。一般来说,依靠固定薪金维持生活的职员,由于薪金的调整总是慢于物价上升,因此是主要的受害群体。雇主尤其是从事商业活动的雇主,是通货膨胀的受益者。通货膨胀对分配的影响还表现在债权债务关系中,那些以一定利率借得货币的债务人,由于通货膨胀降低了实际利率,使他们的实际债务减轻,因而是受益者;而那些以一定利息为报酬持有债权的人,则由于实际利率下降而受到损失。

第四,通货膨胀降低了人们的实际消费水平。

(二)通货膨胀对金融秩序的负面影响

(三)通货膨胀对社会稳定的负面影响

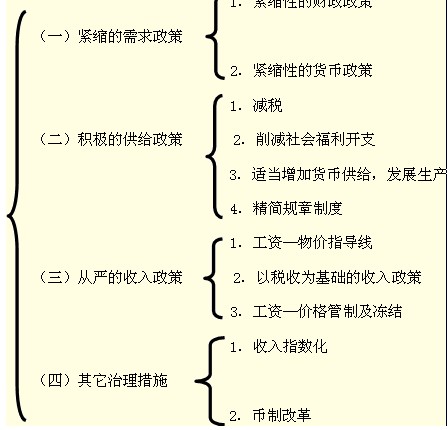

二、治理通货膨胀的对策

(一)紧缩的需求政策

通货膨胀的一个基本原因在于总需求超过了总供给,因此,政府可以采取紧缩总需求的政策来治理通货膨胀。紧缩总需求的政策包括紧缩性财政政策和紧缩性货币政策。

1.紧缩性的财政政策

增收节支、减少赤字。一般包括以下措施:(1)减少政府支出。一是削减购买性支出,包括政府投资、行政事业费等;二是削减转移性支出, (2)增加税收。(3)发行公债。

2.紧缩性的货币政策

有以下措施:(1)提高法定存款准备率。 (2)提高再贴现率。 (3)公开市场卖出业务。 (4)直接提高利率。

(二)积极的供给政策

积极运用刺激生产的方法增加供给来治理通货膨胀。倡导这种政策的学派被称为供给学派,其主要措施有:

1.减税

2.削减社会福利开支

3.适当增加货币供给,发展生产

4.精简规章制度

(三)从严的收入政策

确切地说,收入政策应被称为“工资—价格政策”。收入政策主要针对成本推动型通货膨胀,通过对工资和物价上涨进行直接干预来降低通货膨胀。从发达国家的经验来看,收入政策主要采取了以下几种措施:

1.工资—物价指导线

政府根据长期劳动生产率的平均增长率来确定工资和物价的增长标准,并要求各部门将工资—物价的增长控制在这一标准之内。实际效果并不理想。

2.以税收为基础的收入政策

政府规定一个恰当的物价和工资增长率,然后运用税收的方式来罚物价和工资超过恰当增长度的企业和个人。

3.工资—价格管制及冻结

(四)其它治理措施

为治理通货膨胀,在一些国家还采取了收入指数化、币制改革等政策措施。

1.收入指数化

收入指数化政策只能减轻通货膨胀给收入阶层带来的损失,但不能消除通货膨胀本身。

好处在于:第一,指数化政策可以缓解通货膨胀造成的收入再分配不公平的现象,从而消除许多不必要的扭曲。第二,指数化条款加重了作为净债务人的政府的还本付息负担,从而减少了政府从通货膨胀中获得的好处。由此可见,政府实行通货膨胀性政策的动机并不强烈。第三,当政府的紧缩性政策使得实际通货膨胀率低于签订劳动合同时的预期通货膨胀率时,指数化条款会使名义工资相应地下降,从而避免因实际工资上升而造成的失业增加。

2.币制改革

它一般是针对恶性通货膨胀而采取,

【单选题】提高法定存款准备率,会使商业银行的( )。

A.效益提高

B.效益下降

C.创造货币能力提高

D.创造货币能力下降

『正确答案』D

【多选题】为治理通货膨胀而进行的币制改革,是指政府下令( )。

A.冻结存款

B.废除旧币

C.发行新币

D.提高利率

E.变更钞票面值

『正确答案』BCE

三、我国的通货膨胀及其治理

改革开放以来,我国先后发生了四次较严重的通货膨胀和2007年的非典型性通货膨胀。

下面对这几次通货膨胀发生的原因、采取的对策及其效果进行分析介绍。

(一)1978--1983年

经济增长与物价上涨的伴随关系并不很明显。

计划价格体制下的严重的隐蔽型通货膨胀问题。

(二)1983--1986年

这是自改革开放以来从“双松”到“双紧”的第一轮循环。

(三)1986--1990年

这是自改革开放以来从“双松”到“双紧”的第二轮循环。1988——1989年,当时物价上涨率达到18.5%和17.8%。

(四)1993--1996年

“八五”期间,经济发展取得了很大的成就,但由于固定资产投资和消费基金增长过快,通货膨胀问题又接踵而至。1993——1996年,当时的物价上涨率分别为13.2%,21.7%(24%),14.8%。

这一阶段通货膨胀的成因很复杂,国家采取“适度从紧”的财政、货币政策,于1996年基本实现了经济的“软着陆”。

(五)2007--2008年

2007--2008年的物价持续上涨被称为非典型性的通货膨胀,主要是因为此次持续近一年的物价上涨结构性明显,持续时间不长,且成因也是多方面的。

中级经济基础

中级经济基础