课前提示:

1、要制定学习和复习计划。在学习之初,我们应当根据自己的工作情况,事先制订一份切实可行、周密细致的学习时间计划表,倒排学习时间,保证学习时间,并严格执行。建议应试者先从宏观上把握每一遍复习所需的时间,再从微观上细分到每一章、每一周、每一天的任务,按计划进行学习。

2、要通读教材。要通读“指定教材”。全面理解和掌握教材内容,并使其融会贯通,“通读”是我们全面掌握知识、强化训练的基础。“通读”就是对指定教材内容一字不落的“精读”,在“通读”每章内容时,最好用笔画出重点,这里,特别需要强调的是,应试者要学会做精读笔记。笔记应当能够提炼出教材中的知识点精华,以助于把知识点串连起来或对照起来看,便于日后强化记忆,以达到融会贯通的作用。

考试命题呈点散、面宽、灵活、量大的特点,这就要求应考人员必须全面系统掌握每章内容,“通读指定教材”可以有效解决上述问题。 “通读指定教材” 是知识准备、积累的载体,同时知识准备还是心理准备的前提和基础。对知识全面、系统地掌握,是应对考试最强有力的武器。

3、精读教材,多做练习。在通读教材的基础上,有重点地精读,并多做练习检验对重点知识的掌握程度,有针对性地再复习、再作练习题、模拟试题。

4、从考试的形式来看,全是选择题,其中单选题60题60分,多选题20题40分,案例分析20个选择题40分,共100题140分。因此只需对教材内容进行理解性记忆,不必死记硬背,看到内容会选择即可,对涉及到的计算公式必须理解,同时必须记住,并且会实际运用。

5、在学习的过程中应以考试真题题型为标准,以课后练习为重点,深挖考试素材,看那些内容可以形成试题,对这部分内容给与特别关注。

第一节 区位理论

一、区位和区位理论

(一)区位的含义

区位:是指某一事物与其他事物在空间方位和距离上的关系,具体可标示为一定的空间坐标。区位除了解释为某一事物的空间几何位置,还强调自然界的各种地理要素和人类经济社会活动之间的相互联系和相互作用在空间位置上的反映。

(二)区位的特征(综合性,确定性,层次性,历史性)

1.区位的综合性

区位可分为自然区位和社会区位两大类。自然区位又可分为天文区位和自然地理区位,社会区位又可分为经济区位、文化区位、政治区位等。

区位的种类:

(1)天文区位:是指反映某一事物的经纬度位置。例如,北京市位于北纬39°57′

东经 116°79′

(2)自然地理区位:是指反映某一事物与山、江、河、湖、海等自然环境要素的相互关系的区位。我国古代称山南为阳,山北为阴;江河以北为阳,江河以南为阴。含有阴阳两字的地名大都与自然地理区位有关。例如,贵州省贵阳市因在贵山南面而得名,江苏省江阴市表示位于长江南岸。

(3)经济区位:也称为经济地理区位,是指反映某一事物与经济实体的相互关系的区位。 例如,临港物流区反映利用接近航空港的优越经济地理区位,开辟为物流仓储和贸易区。

(4)文化区位:也称为文化地理区位,是指反映某一事物与文化环境的相互关系的区位。

(5)政治区位:也称为政治地理区位、地缘政治区,是指反映某一事物与政治中心、政治边界等政治要素的相互关系的区位。政治区位有两面性,既可能是资源,又可能为负担。经常提到的边缘化,其重要内容是政治区位的边缘化。

2.区位的确定性

方位和距离决定区位的唯一性。方位和距离规定了某宗房地产或某一区域的确切位置。

3.区位的层次性

区位可以用不同的距离尺度表述。根据尺度大小,大体有下列四个层次:

(1)大位置。(2)小位置。(3)地址。(4)微位置。

4.区位的历史性

地理环境的变化引起区位的历史变迁。沙漠扩张、海岸升降、河流改道、港口淤塞等,均可引起自然地理区位的变更。交通技术革新、交通网络扩展、行政区划变更等,会引起经济地理位置的变化。

区位的历史性是城市迁移和兴衰的重要原因。

(三)房地产区位的含义

房地产区位是指一宗房地产与其他房地产或者事物在空间方位和距离上的关系,包括位置、交通、周围环境和景观、外部配套设施等方面。

一宗房地产的位置,是指该宗房地产所在的地方,包括:①坐落、②方位、③距离、④朝向、⑤楼层。

一宗房地产的交通,是指进出该宗房地产的方便程度——通达性,

用“可及性”表达由“外”到“内”——“进来”的方便程度,

用“便捷性”表达由“内”到“外”——“出去”的方便程度。

一宗房地产的周围环境和景观,是指该宗房地产周围的自然环境、人文环境和景观。其中,人文环境包括该宗房地产所在地区的声誉、居民特征(如职业、收入水平、文化程度、宗教信仰等)、治安状况(如犯罪率)、相邻房地产的利用状况(如用途)等。

一宗房地产的外部配套设施,是指该宗房地产外部的基础设施和公共服务设施。如果是该宗房地产内部的配套设施,则属于该宗房地产的实物因素。基础设施一般是指道路、供水、排水(雨水、污水)、供电、供气、供热、通信、有线电视等设施。公共服务设施一般是指教育(如 幼儿园、中小学)、医疗卫生(如医院)、文化、体育、商业服务、金融、邮电、社区服务、市政公用和行政管理等设施。

区位对价值的决定作用几乎是房地产所独有的。

(四)区位理论的概念

区位理论简称区位论,是关于人类活动特别是经济活动的空间分布及空间中各类要素的相互关系的学说。具体地讲,主要是研究人类经济行为的空间区位选择及空间区位内经济活动优化组合的理论。区位理论主要有农业区位理论、工业区位理论、中心地理论和城市空间结构理论。

例题1:下列( )属于自然区位.

A 经济区位 B天文区位 C文化区位 D自然地理区位 E政治区位

答案:BD

例题2:下列( )属于社会区位.

A 经济区位 B天文区位 C文化区位 D自然地理区位 E政治区位

答案:ACE

例题3:北京市位于北纬39°57′,东经116°79′,表示的是北京市的( )区位。

A。自然 B.生态 C.天文 D.经济

答案:C

例题4:下列( )属于区位的特性

A位置 B距离 C 历史性 D 层次性 E确定性

答案:CDE

解析:区位的特征包括:综合性, 确定性,层次性, 历史性

例题5:河流改道可引起自然地理区位的变更,这是区位的( )

A 综合性 B确定性C 层次性 D历史性

答案:D

例题6:交通技术革新、行政区划变更等,会引起经济地理位置的变化。这是区位的( )

A 综合性 B确定性C 层次性D历史性

答案:D

例题7:区位主体在空间区位中的相互运行关系称为( )(2007年试题)

A区位关系 B区位空间关系

C区位关联度 D区位运行度

答案:C

解析:区位主体在空间区位中的相互运行关系称为区位关联度(2007年教材概念)

例题8:区位是( )在空间地域上有机结合的具体表现。(2008年试题)

A.自然地理区位 B.文化地理区位

C.经济地理区位 D.交通地理区位

E.政治地理区位

答案:ACD

解析:文化地理区位、政治地理区位不属于空间地域范畴。

二、农业区位理论

农业区位理论的创始人是德国古典经济学家杜能,他于1826年出版的《孤立国同农业和国民经济的关系》(简称《孤立国》)一书,成为世界上第一部关于区位理论的古典名著。

(一)杜能“孤立国”理论的前提

(1)存在一个与外界隔绝的孤立国,它是一个天然均质的大平原。在孤立国内只有一个城市,且位于平原中央,城市周围是农村和农业用地。各地农业发展的土壤、气候等自然条件都相同。

(2)城市是孤立国中农产品的唯一销售市场,而农村则靠该城市供给工业品。

(3)孤立国内唯一的交通工具是马车,它是城市与农村间联系的唯一交通工具,运费按马车运价计算。

(4)农产品的运费与其重量及从产地到市场的距离成正比。

(5)农业经营者以获取最大利润为目的,并根据市场供求关系调整其经营品种。

(二)杜能农业区位理论的主要内容

1.杜能区位理论的基本经济分析

P=V-(E+T) 市场价格--成本--费用=利润

P+T=V-E=K 利润加运费等于市场价格--成本等于一个常数。只有把运费支出压缩为最小,才能将利润增至最大。通过合理布局使农业生产达到节约运费,从而最大限度地增加利润。

2.“杜能圈”

第—圈为自由农作区、第二圈林业区、第三圈谷物轮作区、第四圈草田轮作区、第五圈为三圃农作制区,第六圈为畜牧业区。

例题1:农业区位理论的创始人是德国古典经济学家( )

A 韦伯B 杜能 C 克里斯塔勒 D 伯吉斯

答案:B

解析:农业区位理论的创始人是德国古典经济学家杜能

例题2:杜能“孤立国”理论的前提包括( )

A 存在一个与外界隔绝的孤立国,它是一个天然均质的大平原 B 城市是孤立国中农产品的唯一销售市场 C 孤立国内唯一的交通工具是马车D 农产品的运费与其重量及从产地到市场的距离成正比 E农业经营者以获取最大利润为目的

答案:ABCDE

解析:(1)存在一个与外界隔绝的孤立国,它是一个天然均质的大平原。在孤立国内只有一个城市,且位于平原中央,城市周围是农村和农业用地。各地农业发展的土壤、气候等自然条件都相同。

(2)城市是孤立国中农产品的唯一销售市场,而农村则靠该城市供给工业品。

(3)孤立国内唯一的交通工具是马车,它是城市与农村间联系的唯一交通工具,运费按马车运价计算。

(4)农产品的运费与其重量及从产地到市场的距离成正比。

(5)农业经营者以获取最大利润为目的,并根据市场供求关系调整其经营品种。

例题3:“杜能圈”第三圈是( )

A 圈林业区B 自由农作区 C 谷物轮作区 D 草田轮作区 E 畜牧业区

答案:C

解析:第—圈为自由农作区、第二圈林业区、第三圈谷物轮作区、第四圈草田轮作区、第五圈为三圃农作制区,第六圈为畜牧业区。

例题4:按杜能理论的假设前提,( )之和等于一个常数。(2008年试题)

A成本、运费B运费、利润

C利润、成本 D价格、利润

答案:B

解析:利润加运费等于一个常数。

三、工业区位理论

工业区位理论的奠基人是德国经济学家韦伯,其区位理论的核心是通过对运输、劳动力及集聚因素相互作用的分析和计算,找出工业产品的生产成本最低点,作为配置工业企业的理想区位。

(一)韦伯工业区位理论假设条件

①研究的对象是一个均质的国家或特定的地区。在此范围内只探讨影响工业区位的经济因素,不涉及其他因素。

②工业原料、燃料产地分布在特定地点,并假设该地点为已知。

③工业产品的消费地点和范围为已知,且需求量不变。

④劳动力供给也为已知,劳动力不能流动,且在工资率固定情况下,劳动力的供给是充裕的。

⑤运费是重量和距离的函数。

⑥仅就同一产品讨论其生产和销售问题。

(二)以运输成本定向的工业区位分析

韦伯认为,工业企业自然应选择在原料和制成品两者的总运费为最小的地方。

遍布性原料,指到处都有的原料,此类原料对工业区位影响不大;

限地性原料,也称地方性原料,指只分布在某些固定地点的原料,对工业区位模式产生重大影响。

原料指数,是指需要运输的限地性原料及其重量和制成品重量之比,即:原料指数:限地性原料总重量÷制成品总重量。

(三)劳工成本影响工业区位趋向的分析

劳工成本,就是指每单位产品中所包含的工人工资额,或称劳动力费用。

韦伯认为,当劳工成本(工资)在特定区位对工厂配置有利时,可能使一个工厂离开或者放弃运输成本最小的区位,而移向廉价劳动力(工资较低)的地区选址建厂。其前提是在工资率固定、劳动力供给充分的条件之下,工厂从旧址迁往新址,所需原料和制成品的追加运费小于节省的劳动力费用。在具体选择工厂区位时,韦伯使用了单位原料或单位产品等运费点的连线即等费用线的方法加以分析。同时,还考虑了劳工成本指数(即每单位产品之平均工资 成本)与所需运输的(原料和制成品)总重量的比值即劳工系数的影响。

(四)集聚与分散因素影响工业区位的分析

1.集聚因素 :是指促使工业向一定地区集中的因素,分为一般集聚因素和特殊集聚因素。它们主要通过以下两方面对工业企业的经济效益产生影响。

(1)生产或技术集聚:也称纯集聚,它对工业效益的影响主要通过两种方式,一是由企业规模的扩大带来的;二是同一工业部门中,企业间的协作,使各企业的生产在地域上集中,且分工序列化。

(2)社会集聚:也称偶然集聚,是由于企业外部因素引起的,包括两个方面,一是由于大城市的吸引,交通便利以及矿产资源丰富使工业集中;二是一个企业选择了与其他企业相邻的位置,获得额外利益。

生产集聚是一般集聚因素,社会集聚是特殊集聚因素。前者是集聚的固定内在因素,后者是集聚的偶然外在因素。因此,在讨论工业区位时,主要是注意一般集聚因素,不必注意特殊集聚因素。

2.分散因素

“分散因素”与“集聚因素”相反,指不利于工业集中到一定区位的因素。

例题1:工业区位理论的核心是通过对运输、劳动力及集聚因素相互作用的分析和计算,找出工业产品的生产成本( ),作为配置工业企业的理想区位。

A 最低点B最高点 C平衡点 D 区位

答案:A

解析:工业区位理论的核心是通过对运输、劳动力及集聚因素相互作用的分析和计算,找出工业产品的生产成本最低点,作为配置工业企业的理想区位

例题2:需要运输的限地性原料及其重量和制成品重量之比叫( )

A 原料重量B 成本重量 C原料指数D 成本指数

答案:C

解析:需要运输的限地性原料及其重量和制成品重量之比叫原料指数.

例题3:劳工成本指数与所需运输的总重量的比值叫( )。

A 运输成本 B劳工系数 C 劳工成本 D 工资系数

答案:B

解析:劳工成本指数(即每单位产品之平均工资 成本)与所需运输的(原料和制成品)总重量的比值即劳工系数.

例题4:在讨论工业区位时,主要是注意( ),不必注意( )。

A 劳工系数 B劳工成本 C 一般集聚因素 D 特殊集聚因素 E运输成本

答案:CD

解析:生产集聚是一般集聚因素,社会集聚是特殊集聚因素。前者是集聚的固定内在因素,后者是集聚的偶然外在因素。因此,在讨论工业区位时,主要是注意一般集聚因素,不必注意特殊集聚因素。

四、中心地理论

中心地理论是由德国著名地理学家克里斯塔勒在1933年发表的《德国南部的中心地》一书中提出的。

(一)中心地理论的基本概念

(1)中心地:是指区域内向其周围地域的居民点居民提供各种商品和服务的中心城市或中心居民点。

(2)中心地职能:是指由中心地提供的商品和服务。不包括制造业方面的活动。

(3)中心性:可理解为一个中心地对周围地区的影响程度,或者说中心地职能的空间作用大小,可用“高”、“低”、“强”、“弱”、“一般”、“特殊”等来形容和比较。

(4)需求门槛:是指某中心地能维持供应某种商品和服务所需的最低购买力和服务水平。在实际中,需求门槛多用能维持一家商服企业的最低收入所需的最低人口数来表示。这里的最低人口数,称为门槛人口。

(5)商品销售范围:是指消费者为获取商品和服务所希望通达的最远路程,或者中心地提供商品和劳务的最大销售距离和服务半径。

(二)克里斯塔勒的中心地理论

1.假设条件

克氏理论的假设条件是:①研究的区域是一个均质平原,人口均匀分布,居民的收入水平和消费方式完全一致。②有一个统一的交通系统,同一等级规模的城市的便捷性相同,交通费 用与距离成正比。③厂商和消费者都是经济人。④平原上货物可以自由地向各方向流动,不受任何关税或非关税壁垒的限制。

2.六边形市场区

各中心地都试图把这片空白区吸引到自己的市场区内,竞争的结果使得它们之间的距离进一步缩短,以致各中心地的销售范围都有一部分相互重叠。这时,居住在重叠区内的居民就有两个可供选择的区位。按照消费者最近供应地购物的假设,重叠区就被平均分割给两个相邻的中心地。其中位于平分线上的居民到两个相邻的中心地的距离是相等的,故这条线被称为无差别线。由于重叠区被无差别线分割,圆形的市场区即被六边形的市场区所替代,从而推导出正六边形市场区这一便于组织中心地与服务区相联系的最有效的全覆盖的理论图式。

3.市场等级序列

根据前面的论述,中心地商品和服务的需求门槛、利润和服务范围,是与中心地规模、人口 分布密度、居民收入水平及商品和服务的种类密切相关的。

例题1:需求门槛指某中心地能维持供应某种商品和服务所需的( )和( )。

A 工资水平 B 消费能力 C最低购买力 D 服务水平 E 人口数量

答案:CD

解析:需求门槛:是指某中心地能维持供应某种商品和服务所需的最低购买力和服务水平。

例题2:某中心地能维持供应某种商品和劳务所需的最低购买力和服务水平被称为( )。(2008年试题)

A.需求门槛 B.中心性 C.中心地职能 D.商品销售范围

答案:A

解析:某中心地能维持供应某种商品和劳务所需的最低购买力和服务水平被称为需求门槛。

五、城市空间结构理论(同心圆理论、扇形理论、多核心理论和中心商务区土地利用模式 )

城市空间结构是土地利用方式、利用程度和利用效果的总和。主要介绍具有代表性的同心圆理论、扇形理论、多核心理论和中心商务区土地利用模式。

(一)同心圆理论

同心圆理论是伯吉斯于1925年总结出来的。他基于生态学的入侵和承继概念来解释城市土地利用在空间上的排列形态。5个同心圆用地结构:第一环带是中心商务区。第二环带为过渡地带。第三环带是工人住宅区。第四环带是高级住宅区。第五环带为通勤人士住宅区,多为在城市中心工作的中上层人士的居住区。

(二)扇形理论

扇形理论是霍伊特于1939年创立的。该理论的核心是各类城市用地趋向于沿主要交通线路和沿自然障碍物最少的方向由市中心向市郊呈扇形发展。他认为,由于特定交通线路的线性通达性和定向惯性的影响,各功能用地往往在其两侧形成。他还把市中心的通达性称为基本通达性,把沿辐射状交通主干线所增加的通达性称为附加通达性。轻工业和批发商业对交通线路的附加通达性最为敏感,多沿铁路、水路等主要交通干线扩展;低收入住宅区环绕工商业用地分布,而中高收入住宅区则沿着城市交通主干道或河岸、湖滨、公园、高地向外发展,独立成区,不与低收入的贫民区混杂。当城市人口增加,城市用地需要扩大,高收入的人就从原住区搬迁到新的声望更高的地方,原来的高收入住宅区的房产变为低租金的住宅,供贫民居住,出现土地利用的演替和滤变。但大部分低收入阶层,由于经济和社会因素的理智的内聚力,很难进人中级住宅区和高 级住宅区居住,只能在原有贫民区的基础上向外作条带扇形状延伸发展,因此,城市各类土地呈现出扇形结构。

(三)多核心理论

多核心理论最先是麦肯齐于1933年提出的,然后又被哈里斯和乌尔曼于1954年加以发展。该理论强调城市土地利用过程中并非只形成一个商业中心区,而会出现多个商业中心。其中一个主要商业区为城市的核心,其余为次核心。形成城市多核心的因素有4个:①某些活动需要彼此接近,而产生相互依赖性。②某些活动互补互利,自然集聚。③某些活动因必须利用铁路等货运设施,且产生对其他使用有害的极大交通量,因此就排斥其他使用而自己集结在一起。④高地价、高房租吸引较高级的使用,而排斥较低品质的使用。

(四)中心商务区土地利用模式

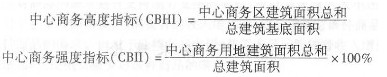

中心商务区(CBD)的两项重要指标:

把CBHI>1,CBII>50%的区域界定为CBD。

中心商务建筑面积指数比率(CBl)

例题1:中心商务区土地利用模式中,界定CBD的几项重要指标分别是( )。(2008年试题)

A.中心商务高度指标(CBHI) B.中心商务建筑面积指数比率(CBI)

C.中心商务用地面积指标 D.中心商务区高层建筑数量指标

E.中心商务强度指标(CBII)

答案:ABE

解析:界定中心商务区(CBD)的重要指标有中心商务高度指标(CBHI)、中心商务强度指标(CBII)、中心商务建筑面积指数比率(CBI)。

例题2:城市空间结构理论包括( )

A中心地理论 B同心圆理论 C 扇形理论D 多核心理论 E中心商务区土地利用模式

答案:BCDE

解析:城市空间结构理论包括同心圆理论、扇形理论、多核心理论和中心商务区土地利用模式. 中心地理论是区位理论之一。区位理论主要有农业区位理论、工业区位理论、中心地理论和城市空间结构理论。

中级经济基础

中级经济基础